ショパン国際ピアノコンクール第5回(1955年)入賞者紹介

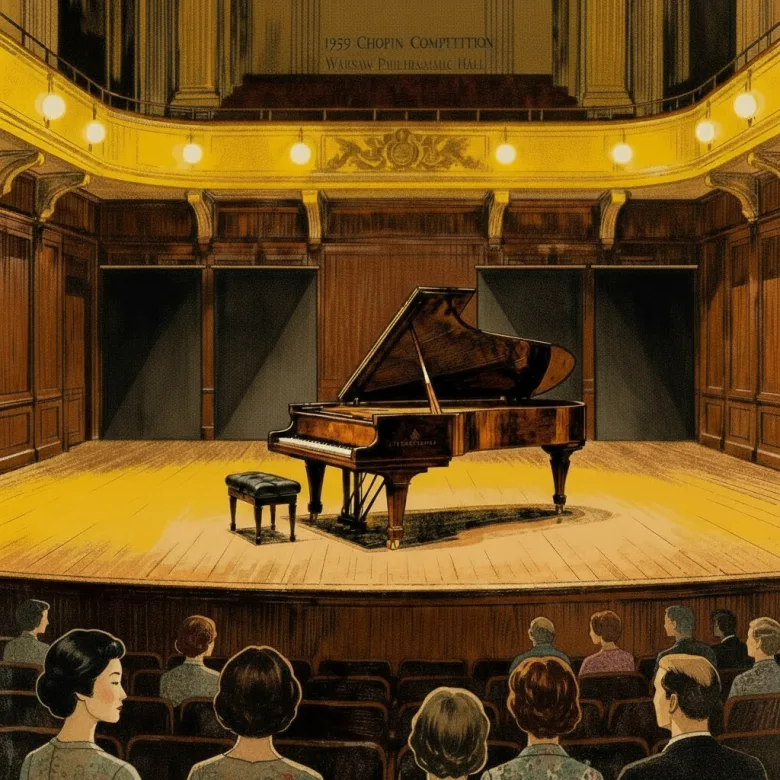

1955年、第5回ショパン国際ピアノコンクールは第二次世界大戦後の復興、そして新たな国際化を告げる重要な大会となりました。ワルシャワ・フィルハーモニーホールは戦争で焼失し、その再建を機に6年ぶりに華やかにコンクールが再開。ペンキの匂いも残る新しいホールで、世界中から集まった若きピアニストたちが熱演を繰り広げたのです。

時代背景とコンクールの意義

戦後のポーランドは困難な再建を進めていました。ショパンコンクールは、「芸術による復興」を象徴すると同時に、世界中の才能ある若者たちに「夢と希望」を与える舞台として再び脚光を浴びました。この大会からショパンコンクールは5年ごとの定例開催となり、世界最高峰のピアノ競技大会としての歴史を強化していきます。

入賞者

第1位:アダム・ハラシェヴィチ(ポーランド)

第2位:ウラディーミル・アシュケナージ(旧ソ連)

第3位:フー・ツォン(中国)

第4位:ベルナルド・リンガイゼン(フランス)

第5位:ナウム・シュタルクマン(ソ連)

第6位:ディミトリー・パパーノ(ソ連)

第7位:リディア・グリフトウーヴナ(ポーランド)

第8位:アンジェイ・チャイコフスキ(ポーランド)

第9位:ディミトリー・サカロフ(ソ連)

第10位:田中希代子(日本)

ファイナリストにはイタリア、フランス、ハンガリー、チェコスロバキアなど世界規模の広がりを見せました。

エピソード:審査員ミケランジェリの辞任騒動

「事件」として語り継がれるのが、当時18歳で本命視されたソ連のアシュケナージが2位止まりだったこと。審査員の一人アルトゥーロ・ミケランジェリは、「アシュケナージが1位でないのは不当」と評価のサインを拒否し、そのまま辞任し帰国する騒動となります。さらに、日本人田中希代子の第10位に対してももっと高評価をすべきだとミケランジェリは憤慨しました。審査には開催国への配慮や政治的背景が影響した可能性もささやかれました。

日本人初の快挙と世界の広がり

田中希代子が第10位に入賞したことで日本人のファイナリスト誕生。これ以後、日本のショパン熱はさらに高まり、後進世代のピアニストたちにも夢と挑戦の場が広がっていきます。この時代からアジア出身ピアニストの活躍も増え、ショパンコンクールは真の国際化を迎えました。

マズルカ賞・名演奏

最優秀マズルカ賞は第3位のフー・ツォン(中国)が受賞。彼のショパン解釈は東洋と西洋の感性が融合した新風として高く評価されました。

コンクールの意義とピアノ教育へのメッセージ

第5回大会は「復興」「国際化」「世代交代」という三つの大きな流れの中で行われ、世界に音楽の希望と新しい交流を示しました。「競争の中でも自分らしい音楽を追求する」、「国際社会の壁を越えて表現する」、そして「挑戦への勇気」が現代の教育現場にも受け継がれています。

まとめ

1955年の第5回ショパンコンクールは、復興の象徴と新たな国際舞台を切り開く歴史的大会でした。入賞者たちはその後国際的に活躍、アジア勢・日本人ピアニストの台頭も始まり、芸術・教育の両面で多くの感動と希望を生んだのです。